So geht es beispielsweise nicht mehr vorrangig um den Abbau organisatorischer Belastungen, sondern primär um die Aufrüstung der Subjekte und ihre Resilienz, es geht nicht mehr um Kritikfähigkeit, sondern um Achtsamkeit, nicht mehr um Gemeinschaft, sondern um Selbstoptimierung. Der generelle Appell zielt nicht auf die Gestaltung der Bedingungen und Verhältnisse, sondern auf die Veränderung der individuellen Einstellungen und HaltungenKrainz & Krainz 2019, S. 247.[1]Krainz, U., & Krainz, E. E. (2019). Demokratische Organisationen – Organisierte Demokratie. In: Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO), … Continue reading

Wieder einmal geht es mir um einen Mythos. Diesmal einen Mythos über Kommunikation in Organisationen, der insbesondere in der Beratungswelt kursiert.[2]Bezüglich der Dogmen und Mythen im Bereich von Pädagogik und Lernen – auch im Organisationskontext – habe ich mich hier in dieser vierteiligen Blockreihe bereits auseinandergesetzt. Obwohl nirgends belastbare Quellen angegeben werden, will das Eisbergmodell,[3]Vom Eisbergmodell strikt zu unterscheiden ist die im englischen häufiger anzutreffende Eisbergtheorie, die eine spezifische Schreibtechnik des bewussten „Auslassens“ betrifft, die von … Continue reading von dem die Rede sein wird, mehr als eine Metapher sein. Hinter der Metaphorik verbirgt sich eine (wissenschaftliche) Dogmengeschichte, die im Organisations- und auch allgemeinen Beratungskontext gerne „vergessen“ wird, weshalb der Mythos am Ende ziemlich „belegfrei“ erzählt wird. Es ist deshalb ein Mythos, weil es sich eigentlich um einen Zitationszirkel handelt, der durch seine beständige Wiederholung wahr zu sein scheint. Er ist beliebt zur Illustration von „komplexer Realität“,[4]„Nur die Spitze des Eisbergs – die formale Seite – ist für die Beobachter sichtbar, und häufig werden deren Blicke auch nur auf seine von der Sonne beschienenen Teile – die Schauseite … Continue reading doch wissenschaftlich betrachtet handelt es sich weder um ein Modell, noch gar eine Theorie. Es ist eine Reiffikation, d.h. die Metapher erscheint so, als wäre sie selbst der konkrete Sachverhalt.[5]Das Problem einer Reiffikation bzw. Verdinglichung beschreiben für mich und diesen Fall Berger & Luckmann sehr gut: „Man kann das auch so umschreiben: Verdinglichung ist die Auffassung von … Continue reading

Ich möchte deshalb mit diesem Blogbeitrag darauf eingehen, weil mich neben der wissenschaftlichen Entstehungsgeschichte (erster Block) die Probleme beunruhigen, die die Anwendung dieser meist bildlichen Reiffikation – insbesondere im Rahmen von Kommunikationstheorien in Organisationen – ganz praktisch verursachen kann (Block zwei).[6]Was bis hin zu „Verschwörungsnarrativen“ gehen kann, wenn es „die Leute“ betrifft. Siehe hierzu Pfläging (2024): Die giftige Macht des “Die Leute”: Wie … Continue reading Weil dieser Mythos sehr spezifisch im Beratungskontext erzählt wird blicke ich dabei besonders auf die systemischen Zusammenhänge. Im dritten Block dieses Beitrags werde ich die kollaborative Funktionalität von Kommunikation dem Mythos gegenüberstellen, denn der menschliche Sprachgebrauch funktioniert deutlich anders, als der Mythos darzustellen vorgibt. Zur bildlichen Darstellung – denn das wird meist so gemacht – verwende ich die „künstliche Intelligenz“.[7]Den Designer von Microsoft und die Photoshop KI bzw. Photoshop selbst Damit habe ich bereits mit dem Titelbild begonnen.

Zum Inhalt der Metapher: Bezüglich der Interpretation geht es im Regelfall um den relativ großen Teil, der sich unter Wasser befinden soll. Er wird deshalb unter Wasser gezeichnet, weil dies darstellen soll, dass der „eigentliche“ kommunikative Prozess, der stattfindet, dem Bewusstsein bzw. denjenigen, die miteinander kommunizieren, nicht zugänglich ist. Die Darstellung dessen, was unter Wasser passiert, obliegt dann den jeweiligen Ratgebern.

Inhalt

Auf der Spur der Metapher

Wenn die Übertragung des Begriffes des autopoietischen Systems auf die Ebene der Gesellschaftsbildung einen wissenschaftlichen […] Sinn haben soll, dann ist jedenfalls größte Vorsicht geboten: eine nur metaphorische Übertragung oder eine blinde Analogie kann nur zur Korruption der wissenschaftlichen Arbeit führen.

Bühl 1987, S. 2.[9]Bühl, Walter (1987): Grenzen der Autopoiesis. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 39(2), 225–254, S. 2).

Ob im Alltag, bei der Arbeit oder auch in wissenschaftlichen Untersuchungen: interessante Phänomene und wichtige Ergebnisse werden sprachlich formuliert und sinnhaft interpretiert,[10]Das gilt vor allem für die Wissenschaften selbst. „Dass Wissenschaft trotz und in ihrer Ausrichtung auf Wirklichkeit immer auf Sprache angewiesen ist, relativiert alle ihre Aussagen allein … Continue reading um der Idee nachzukommen, dass Ereignisse im Prinzip er- und aufgeklärt werden können.[11]„Es scheint jedoch festzustehen, daß es zumindest einigen (wahrscheinlich aber den meisten) Menschen unmöglich ist, ungeklärte Fragen einfach auf sich beruhen zu lassen, die befremdlicheren … Continue reading Bilder werden dann gerne zur metaphorischen Veranschaulichung[12]„Der eigentliche Ausdruck wird durch etwas ersetzt, das deutlicher, anschaulicher oder sprachlich reicher sein soll, z. B. Baumkrone für ‚Spitze des Baumes‘ oder Wüstenschiff für … Continue reading bzw. zur Analogiebildung[13]Metaphern stellen auch Analogien dar, allerdings haben Analogien zusätzlich gewisse Ähnlichkeit miteinander. verwendet. Metaphern spielen deshalb bereits „in den scheinbar so exakten Naturwissenschaften“,[14]Gill, Bernhard (1992): Kettenmoleküle und Assoziationsketten – Metaphern in der Gentechnologie und Genomanalyse. In: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 22 (88): 413–33, S. … Continue reading erst recht aber im Rahmen sozialwissenschaftlicher Befunde, eine wichtige Rolle. Besonders in weitreichenden Entwürfen, die „notwendigerweise spekulative Momente“[15]Spekulation verstehe ich im Hegelschen Sinne als philosophisches Vorgehen, das sich über die Vernunft einem begreifenden und ganzheitlichen Erkennen verpflichtet sieht. aufweisen, kommen sie vor, da die Zusammenhänge häufig „nur mit bildhaften oder narrativen Elementen imaginiert werden“[16]Gill 1992, S. 413 können. Analogien bauen dabei auf gewonnene Erkenntnisse oder theoretische Modellierungen auf, sollen also eigentlich nur die Ergebnisse erläutern helfen oder vorstellbar machen.[17]Die Unterscheidung zwischen Theorie und Modell ist in der Praxis unscharf und gelegentlich wird beides synonym verwendet.

Metaphern werden spätestens dann „blind“, wenn sie nicht mehr nur etwas darstellen, sondern durch „Abstraktion“ und einer empirischen „Entleerung und Logifizierung“ selbst zu einer „leerformelhafte[n] Theorie“ werden.[18]Walter Bühl zeigt das am Beispiel des Begriffs der Autopoiesis in Luhmanns Systemtheorie: „Indem er [Niklas Luhmann, A.K.] ganz allgemein ‚Leben‘, ‚Bewußtsein‘ und … Continue reading Zum Mythos werden sie regelmäßig dann, wenn die zugrunde liegenden wissenschaftlichen Begriffe „auf eine sozusagen metaphysische Ebene gehoben werden“[19]Bühl 1987, S. 5 und damit beispielsweise alltagssprachliche Konnotationen in die Interpretation einfließen[20]„Die Transposition mikrophysikalischer Erkenntnisse in die Welt der Alltagserfahrung erzeugt geradezu Widersprüche wie zum Beispiel der ‚Welle-Teilchen-Dualismus‘, der nur in der … Continue reading oder wenn „‚Plausibilitäten‘ nicht mehr diskutiert und wenn ‚Definitionen‘ zu ‚Gesetzen‘ umformuliert werden“.[21]Bühl, W. L. (1969). Das Ende der zweiwertigen Soziologie: Zur logischen Struktur der soziologischen Wandlungstheorien. Soziale Welt, XX(2), 162–180, S. 163. Als Reiffikation erheben sie schließlich den Wahrheitsanspruch, nicht nur ein Modell zu illustrieren, sondern die Realität zu sein.[22]Da Mythen ursprünglich aus einem religiösen Kontext kommen gibt es bereits in der klassischen griechischen Aufklärung Kritik an ihrem Wahrheitsanspruch. „Für die Sophisten steht der Mythos … Continue reading Wird der Mythos dann genügend oft erzählt, wie in Zitationszirkeln[23]In Zitationszirkeln wird auf jeweils andere Artikel verwiesen, ohne je eine eigene empirische Grundlage zu nennen oder zu zeigen. üblich, dann greift der Wahrheitseffekt.[24]Als kognitive Verzerrung von Menschen. Das passiert im Bereich der Beratungsliteratur genauso regelmäßig, wie es gar nicht so selten zu einer Übertragung in Lehrbücher führt.

Wenn das Fenster zum Eisberg wird

Sprache geistert als ein Fremdkörper durch die Supertheorie Systemtheorie und ihre Teiltheorien, taucht an überraschenden Stellen auf, um ebenso überraschend wieder zu verschwinden, und wird ganz offensichtlich als störendes Element empfunden, das aber auch nicht eliminiert werden kann.

Künzler 1989, S. 108.[25]Künzler, Jan (1989): Medien und Gesellschaft: die Medienkonzepte von Talcott Parsons, Jürgen Habermas und Niklas Luhmann, S. 108. Ich übertrage das Zitat allgemein auf die systemtheoretischen … Continue reading

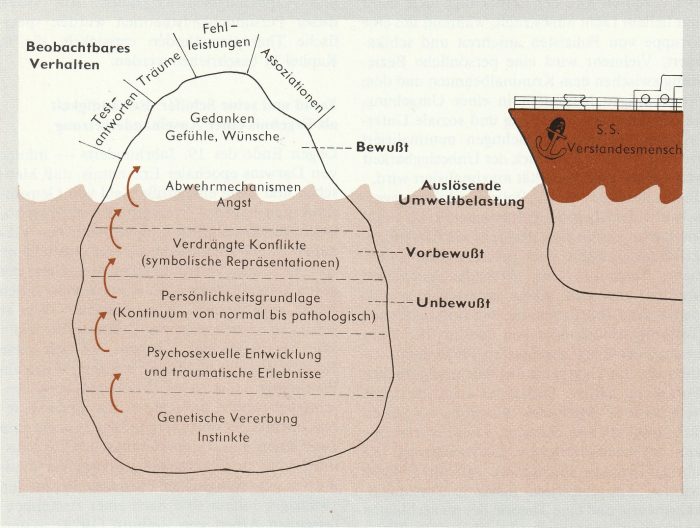

Die Entstehung des Eisbergmodells wird zuallermeist mit Siegmund Freud in Verbindung gebracht,[26]Vgl. hierzu Wikipedia: Eisbergmodell oder auch Microsoft Encarta (via Internet Archiv). obwohl weder der Begriff Eisberg, noch eine entsprechende Zeichnung in seinen Werken vorkommt.[27]Siehe hierzu beispielsweise Böge (2016): Hat Freud das Eisbergmodell erfunden? Manchmal gilt auch Paul Watzlawick als Urheber, obwohl auch in seinen Werken kein Eisberg vorkommt. Zumindest nicht in: … Continue reading Diesbezüglich wird von vornherein argumentiert, dass es sich um eine Metapher handeln würde, welche das „ES“, also das Unbewusste des Menschen, repräsentiert durch den unter der Wasseroberfläche liegenden Teil des Eisbergs, zeige. Als erste Grafik taucht der Eisberg nach meinen Recherchen auch so auf: bei Floyd Ruch und Philip Zimardo in ihrem Buch Psychology and Life aus dem Jahr 1970 (siehe Grafik unten).[28]Ruch, Floyd L. & Zimbardo, Philip G. (1970): Psychology and Life. Brief 8th Edition. Zeitnah gibt es eine Grafik 1973 im Werk Organization Development, die sich der Frage der Organisationskultur zuwendet (siehe Grafik unter Punkt 3.1). Schließlich – ein wenig zeitversetzt – erscheinen die Grafiken in den jeweiligen deutschen Ausgaben, also dem Lehrbuch der Psychologie 1974[29]Ruch, Floyd L. & Zimbardo, Philip G. (1974): Lehrbuch der Psychologie. Eine Einführung für Studenten der Psychologie, Medizin und Pädagogik. sowie dem Buch Organisationsentwicklung 1977.[30]French, W. L., & Bell, C. H. (1982): Organisationsentwicklung: Sozialwissenschaftliche Strategien zur Organisationsveränderung. Bern: Haupt Zwar findet sich in Zimbardos späterem Lehrbuch der Psychologie[31]Zimbardo, Philip (1992): Psychologie. Springer weder die Grafik, noch der Begriff Eisberg. Da die Metaphern aus meiner Sicht aber bis hierhin korrekt, nämlich zur bildlichen Illustration der Freudschen Theorie, verwendet werden, wird es erst in der weiteren Abfolge problematisch.

Zum Inhalt der Metapher: Als Illustration dient es im Buch der Erklärung der Freudschen Persönlichkeitstheorie. An keiner Stelle gibt es hier den Begriff des Eisbergs oder die Erwähnung, dass das Bild ein Modell darstellen soll. Die Ebene der Gefühle und Wünsche ist hier oberhalb der Wasserlinie gezeichnet, d. h. den bewussten Menschen verstandesmäßig zugänglich. Auslösende Reize kommen weder in der Grafik, noch im Text vor.[32]Im Bild gibt es nur den Hinweis auf auslösende Umweltbelastungen!

Quelle: Ruch, Floyd L. & Zimbardo, Philip G. (1974): Lehrbuch der Psychologie. Eine Einführung für Studenten der Psychologie, Medizin und Pädagogik, S. 366.[33]Im englischen Original (1970) auf Seite 369.

In der weiteren Entwicklung des Mythos werden nun heterogene und nicht zueinandergehörige Modelle zusammengeworfen. Den Anfang macht der häufige Verweis darauf, dass das Prinzip von Vilfredo Pareto als Eisbergmodell darstellbar sein würde. Paretos Modell ist aber in erster Linie ein statistisches Verfahren, das sehr allgemein formuliert, „dass eine kleine Anzahl von hohen Werten einer Wertemenge mehr zu deren Gesamtwert beiträgt als die hohe Anzahl der kleinen Werte dieser Menge“.[34]Wikipedia: Paretoprinzip Es wird hier einfach eine Übertragbarkeit behauptet, ohne dass die Anwendbarkeit tatsächlich nachgewiesen wird. Noch unpassender ist der Hinweis darauf, dass beispielsweise die Erkenntnisse der Gruppendynamik auf das Eisbergmodell übertragen werden könnten. Hierbei wird speziell das Johari Fenster genannt, das tatsächlich einen ganz anderen Erklärungsansatz verfolgt, nicht umsonst Fenster genannt wird und im Ursprung auch andere Begriffe als die heute skizzierten für die vier Quadranten verwendet.[35]Das habe ich näher hier im Blogbeitrag zum integralen Organisationslernen ausgeführt. Es geht im Rahmen dieser Theorie um die Erkenntnis, dass uns manche Dinge beim Handeln (noch) nicht bewusst … Continue reading

Am Ende wird sogar das Kommunikationsquadrat bzw. Vier-Seiten-Modell[36]Schulz von Thun, Friedemann (2023): Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen. Rowohlt einer Nachricht als „allgemeines Kommunikationsmodell mit Pareto-Verteilung“ dem Eisbergmodell zugeschlagen.[37]Beispielsweise in der Wikipedia unter dem Eisbergmodell. Das läuft mindestens dem Pareto-Prinzip zuwider, weil dieses nur dann gilt, „wenn die Elemente des Systems unabhängig voneinander sind“.[38]Wikipedia: Paretoprinzip. Die einzelnen Aussageebenen dieser Theorie bzw. des Kommunikationsquadrates sind definitiv nicht unabhängig allein schon deshalb, weil sie ein Quadrat darstellen. Die Aussage, dass 20 % der Sachebene und 80 % der Beziehungsebene zuzurechnen seien, ist bereits bezogen auf das Pareto Prinzip willkürlich.[39]Das gilt bereits in vollem Umfang für die Übertragung ins Zeitmanagement, durch die das Paretoprinzip eigentlich erst so richtig bekannt geworden ist. Durch keinerlei Belege gedeckt ist diese Aussage jedoch im Zusammenhang menschlicher Kommunikation.[40]Das gilt auch unter der Maßgabe, dass es sich nur um Richtwerte handeln soll. Es wird auch nirgends eine Quelle für diese Aussage(n) verwendet, zumindest habe ich keine entdecken können. Ärgerlich – und gleichzeitig falsch – aber sind vor allem die Ableitungen, die aus dem Modell gemacht werden, wie beispielsweise die, „dass nicht wirklich wichtig ist, was Sie sagen, sondern, wie Sie etwas sagen“.[41]Zum Beispiel hier: Personio (o.J.): Eisbergmodell: Kommunikation erfolgreich gestalten. Das kann auch manipulativ verstanden werden, wie an diesem Beispiel, das nach der Einführung, dass Sigmund … Continue reading In den meisten Interpretationen schmilzt das Eisbergmodell dazu in die besondere Form des behavioristischen Kommunikationsmodells.[42]Bereits Frederic Skinner formuliert die zentrale Überlegung, dass sich Sprachhandlungen nicht vom anderen Verhalten unterscheidet. Dabei geht er nicht davon aus, dass mit Worten eine Bedeutung … Continue reading In Bezug zu den subsummierten „Wirkzusammenhängen“ wird die Metapher des Eisbergs faktisch falsch, weil sie auf ein rein technisches Verständnis von Information zurückgreift und dadurch nicht in der Lage ist, menschliche Kommunikation wirklich zu beschreiben oder zu erklären.[43]„Allein semantisch und pragmatisch kompetente, sprachfähige Menschen selbst […][erzeugen und verstehen] die sprachlichen Gegenstände und deren Bedeutung, Geltung und … Continue reading

Sinnloser Signalempfang

Das Wort Information wird in dieser Theorie in einem besonderen Sinn verwendet, der nicht mit dem gewöhnlichen Gebrauch verwechselt werden darf. Insbesondere darf Information nicht der Bedeutung gleichgesetzt werden.

Shannon & Weaver 1976, S. 18, Fett im Original kursiv.[44]Shannon, Claude E. & Weaver, Warren(1976): Mathematische Grundlagen der Informationstheorie. Oldenbourg.

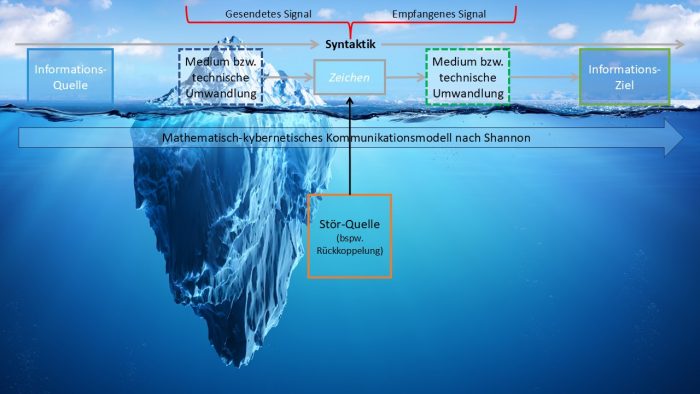

Weil der Mythos des Eisbergs das dahinter stehende Modell der behavioristischen Kommunikation verdeckt, ist es wichtig, auch dessen Genese zu beleuchten. Meist wird das Standardmodell der Kommunikation nämlich auf die Informationstheorie von Claude Shannon zurückgeführt. Das Ziel der Abhandlung von Shannon war es, ein nachrichtentechnisches Problem zu lösen.[45]Shannon, Claude (1948): A Mathematical Theory of Communication. In: The Bell System Technical Journal, 27, S. 379–423 Die Signalübertragung zwischen Sender und Empfänger sollte möglichst störungsfrei gewährleistet werden. Um die Mathematik zu veranschaulichen griff er auf den kybernetischen Begriff der Information zurück und fertigte auch eine bis heute kursierende Skizze an. Warren Weaver liefert in der Einleitung zur Theorie oben zitierte Klarstellung dazu.[46]Shannon, Claude E. & Weaver, Warren (1976): Mathematische Grundlagen der Informationstheorie. Oldenbourg. Der Begriff der Information in der Shannonschen Lesart ist also sehr speziell, nämlich mathematisch, definiert und damit in keinem Fall mit dem alltäglichen Sprachgebrauch synonym oder auch nur analog.

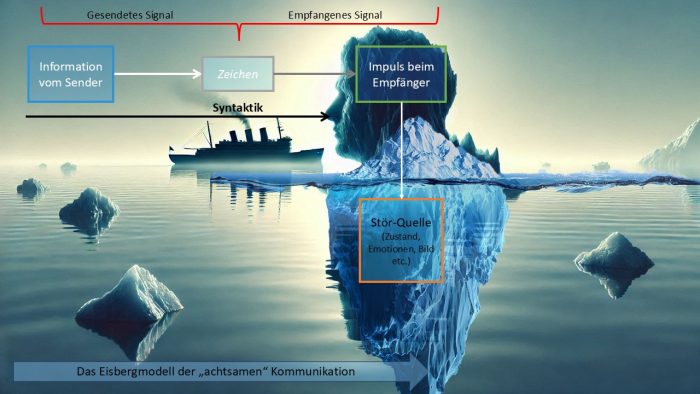

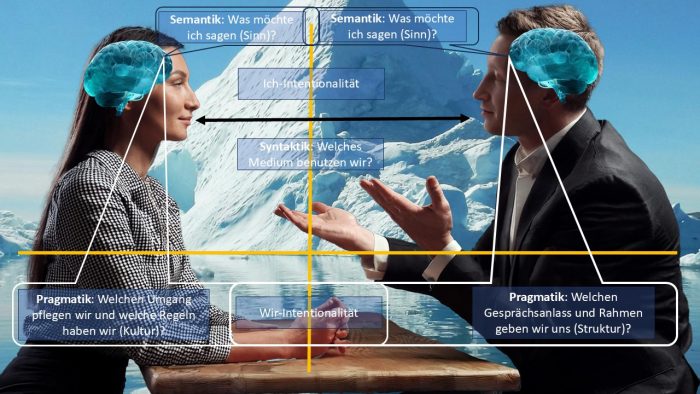

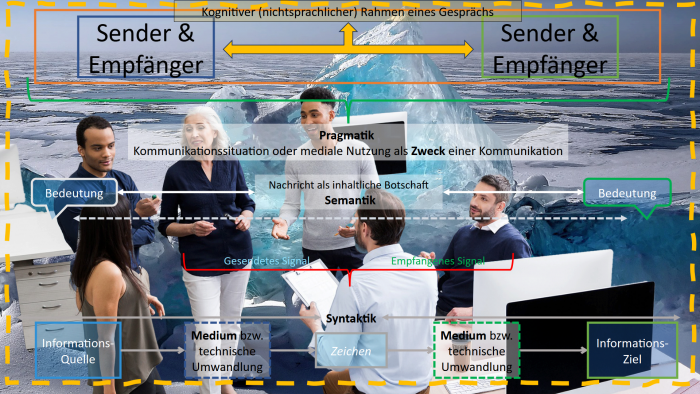

Zum Inhalt der Metapher: Als Mathematiker konzentrierte sich Claude Shannon allein auf das Problem, unter welchen technischen Bedingungen ein von einem Sender kodiertes und durch einen gestörten Kommunikationskanal bzw. eine Stör-Quelle (unterhalb der Wasseroberfläche) übermitteltes Signal am Zielort wiederhergestellt werden kann. Dabei bezog er sich explizit auf das Konzept der Kybernetik. Mit dem Maßstab der „Entropie“ als Informationsgehalt übernahm er dabei einen physikalischen Grundbegriff[47]Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang, wie sich Shannon diesen Begriff aneignete. „My greatest concern was what to call it. I thought of calling it ‚information,‘ but the word … Continue reading und mischte es zum bekannten informationstechnischen Sender-Empfänger-Modell, das bis heute Standard im Organisationskontext ist und oben bildlich dargestellt wird.

Contra: „In communication people cooperate in order to achieve a common goal, which can be described as shared understanding. However, most accounts regard communication as a one-way transfer between speaker and hearer.“[48]Meijers, Anthonie (1994): Speech Acts, Communication and Collective Intentionality: Beyond Searle’s Individualism, S. 41. Fett im Original kursiv.

Eigene Grafik nach Shannon & Weaver 1976, S. 44.[49]A.a.O. Das Hintergrundbild ist ein Standardbild in PowerPoint. Verwendung unter den Bedingungen der Creative Commons BY-SA möglich.

Shannon benutzte die auf der Kybernetik beruhende naturalisierte Sichtweise von Informationen.[50]„Information is information, not matter or energy. No materialism which does not admit this can survive at the present day“ (Wiener, Norbert (2000): Cybernetics or control and … Continue reading Die Kybernetik wiederum hatte, in den Worten von Norbert Wiener, nichts Geringeres im Sinn, als eine Theorie zu entwickeln, „die den gesamten Bereich von Steuerung und Kommunikation […] abdeckt“,[51]Wiener, Norbert (2002): Futurum Exactum. Ausgewählte Schriften zur Kybernetik und Kommunikationstheorie, S. 15. also die Steuerung von Mensch und Maschine gleichermaßen umfasst. Dafür wurde eine Taxonomie von Verhalten entwickelt, das „keine substantiellen Unterschiede mehr zwischen tierischen, menschlichen oder maschinellen Verhaltensformen“ kannte.[52]Wieser, M. (2011): Geregeltes Denken und gesteuertes Fühlen. In: Kunsttexte.de – Journal für Kunst- und Bildgeschichte, Nr. 1/2011, S. 1. Eine solche theoretische Betrachtung war jedoch nur um den Preis möglich, dass jegliche „intrinsische Organisation“, jede spezifische Struktur und insbesondere jeder Zweckbezug und Sinn, wegdefiniert wurden.[53]„The above statement of what is meant by the behavioristic method of study omits the specific structure and the instrinsic organization of the object“ (Rosenblueth, A., Wiener, N. & … Continue reading Das passierte am Ende auch mit den Informationen Shannons: sie waren plötzlich und im Wortsinne bedeutungslos.[54]„Die von Shannon und Weaver entwickelte nachrichtentechnische Theorie befasste sich ausschließlich mit den Bedingungen der Übertragung, der Speicherung, dem Abruf und der Verarbeitung von … Continue reading Dafür gab es nun technische Gerätschaften, die zu organisationalen Kommunikations- und Informationstechnologien (IuK) werden konnten.

Reizvolle Kommunikation

Psychology as the behaviorist views it is a purely objective experimental branch of natural science. Its theoretical goal is the prediction and control of behavior […] The behaviorist, in his efforts to get a unitary scheme of animal response, recognizes no dividing line between man and brute.

Watson 1913, S. 158[55]Watson (1913): Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, 20, S. 158.

Die Kybernetik wiederum griff in wesentlichen Teilen auf den Behaviorismus zurück, der ihr nicht nur historisch vorgelagert war. Bereits aus der Terminologie lässt sich schließen, „dass sich die frühe Kybernetik der 1940er Jahre aus dem Behaviorismus entwickelt hat“.[56]Hof, Barbara E. (2018): Der Bildungstechnologe, S. 38). Jegliche Reaktion, von Apparaten genauso wie von Tieren oder von Menschen, sollte dabei als „Verhalten“, wie Handeln in der Psychologie bis heute genannt wird, gedeutet werden (können), weshalb die Kybernetiker ihre analytische Methode auch „behavioristisch“ nannten.[57]„Given any object, relatively abstracted from its surroundings for study, the behavioristic approach consists in the examination of the output of the object and of the relations of this output … Continue reading Dabei war die Kybernetik am Ergebnis der Reaktion auf einen Reiz, dem Output, sowie der Beziehungen zwischen Input und Output, interessiert. Die Kybernetik fügte allerdings der behavioristischen Idee etwas Entscheidendes hinzu, nämlich eine Rückkoppelungsschleife, welche einen „leistungsgleichen Ersatz für das Erreichen oder Aufrechterhalten oder Vermeiden eines Zieles“[58]Janich 2006, S. 52, kursiv im Original. Zum Vergleich: „In classifying behavior the term ‚teleology‘ was used as synonymous with ‚purpose controlled by feed-back'“ … Continue reading durch Maschinen gewährleisten sollte.

Sowohl der Kybernetik als auch dem Behaviorismus liegt tief sitzendes „Missverständnis des Menschen“ zu Grunde, denn „er wird [in diesen Theorien] nicht als zielgerichtet zweckrational handelndes und (als Spezialform dieses Handelns) sprechendes Wesen gesehen“.[59]Janich 2006, S. 66, kursiv im Original.

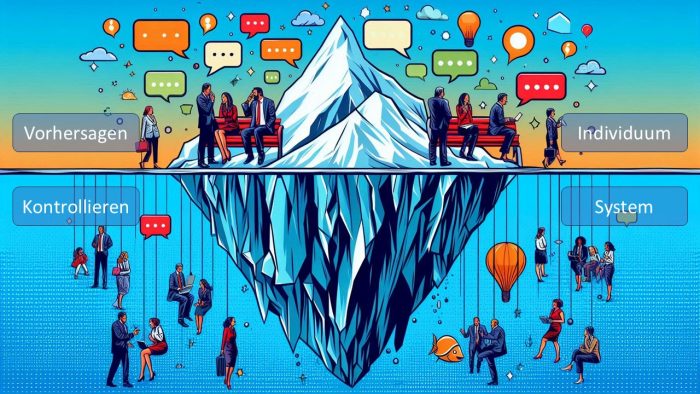

Zum Inhalt der Metapher dieser Grafik: Das Verhalten der einzelnen Menschen vorherzusagen stellt die Spitze des behavioristischen Eisbergs dar. Das explizite Ziel der Kybernetik, das mit dem Behaviorismus grundgelegt wurde, war dabei, über das System das Verhalten (beispielsweise in Organisationen) kontrollieren zu können. Das sollen die verkabelten Marionetten unter der Wasseroberfläche zeigen.

Contra: „Man kann weder durch eine intensive Betrachtung einer Sache entdecken, wie sie heißen müsste, noch durch eine genaue Untersuchung einer Lautfolge erkennen, was sie bezeichnet.“[60]Keller, Albert (1989): Sprachphilosophie, S. 54.

Eigene Grafik bzw. durch KI (MS Designer) generierter Eisberg mit Ergänzungen in Powerpoint.[61]Der Prompt lautete: „Menschen die kommunizieren, ein Eisberg, Informationen und Reiz als Grafik im PopArt Stil.“ Verwendung unter den Bedingungen der Creative Commons BY-SA möglich.

Die behavioristischen Reiz-Reaktions-Schemata dienten in der Kybernetik explizit der Idee einer Vorhersage, wie auch der Kontrolle des Verhaltens. Das Verhalten wiederum, „so die Annahme, wird durch die Umwelt determiniert.“[62]Hof 2018, S. 38 Die zentralen Konzepte waren durch die darauf aufbauende Psychologie in die Organisationsdebatten vorgedrungen, wie nun auch umgekehrt die Überlegungen von Frederick Taylor in die Kybernetik zurückwirkten.[63]„Bis in die populären Zeitschriften hinein wurden die Ansätze des Ingenieurs Frederick W. Taylor diskutiert, der auf der Grundlage von Arbeitsstudien die jeweiligen Abläufe in … Continue reading Die Schemata wurden, vor allem durch den Vergleich mit Großrechenanlagen, zum kybernetischen Input-Output-Schema des Kognitivismus weiterentwickelt. Die Rückkoppelung konnte dabei den Output wieder zum Input machen.[64]„Der Schritt von den physikalischen Begriffen Reiz und Reaktion zu den informationstheoretischen Konzepten Input und Output ist weit geringer, als der erste Eindruck vermuten lässt“ … Continue reading Mit diesem Konzept der „Selbstregulation“ wollte Wiener schließlich die Kybernetik „zur Universalwissenschaft“ erklären.[65]Siehe hierzu besonders Schaupp, S. (2020): Taylorismus oder Kybernetik? In: WSI-Mitteilungen, 73(3), S. 203. Die „Mechanisierung der Kommunikation“, die Teil dieser Universalwissenschaft war, hatte jedoch den gleichen Preis zu zahlen wie die Shannonschen Informationen: nämlich den, dass „die menschlichen Urheber dieser Leistungen“ als bewusst kommunizierende Akteur:innen verschwanden.[66]Janich 2006, S. 24 & S. 67, kursiv im Original. An ihre Stelle traten nicht nur metaphorisch Reize oder Impulse, die zudem ins Gehirn oder das Unbewusste, den unter der Wasseroberfläche liegenden Teil des Eisbergs, verbannt wurden.

Bedeungslose Impulse

Hier ist zu beachten, dass sowohl der Hund, der ein Eichhörnchen hört, wie der Reisende, der einen Brief erhält, ein Zeichen bekommt und nicht etwa gibt. Wir befinden uns also in diesem Beispiel nicht auf der Seite eines Akteurs, der Zeichen gibt, sondern auf der passiven oder Empfängerseite eines Geschehens, für das es auch einen Sender, Urheber, d. h. eine kausale Ursache geben muss.

Janich 2006, S. 42, fett im Original kursiv.[67]Janich, Peter (2006): Was ist Information? Kritik einer Legende.

Es ist schon einigermaßen verrückt, was aus dem Kommunikatiosmythos des Eisbergs alles abgeleitet wird. Nicht immer bleiben die bildhaften Beschreibungen „konturlos“[68]„Bei der Nutzung der Metapher des Eisberges bleiben die Teile, die unter der Wasseroberfläche liegen, häufig völlig konturlos“ (Kühl, a.a.O., 82 %). oder die Ableitungen folgenlos. Was aus wissenschaftlicher Sicht „in eine Sackgasse führt, muss praktisch noch lange nicht ‚konsequenzlos‘ (das heißt hier: folgenlos) bleiben […].[69]Wieser 2011, S. 14f). Geht es nämlich darum, konkret zu beschreiben, wie die Prozesse unter Wasser „mit den Strukturen des Eisbergs oberhalb des Wassers zusammenhängen“[70]Kühl, a.a.O., 82 % werden viele Beispiele falsch oder zumindest unbrauchbar. In Folge davon wird mit dem Eisbergmodell nichts mehr erklärt und auch nichts mehr erklärbar, was ein (wissenschaftliches) Modell aber doch eigentlich leisten sollte. Bereits in der wissenschaftlichen Dogmengeschichte ist grundgelegt, was im Bereich der Beratungsangebote nun folgt, nämlich ein Eisbergmodell der kommunikativen Persönlichkeit, das ausschließlich in einer individuellen Verantwortlichkeit, beispielsweise aufgrund eines „Reiz-Handlungs-Modells“,[71]Enzler et al. 2021, S. 39 & 83. besteht.

Zum Inhalt der Metapher: Kommunikation nach dieser Lesart besteht darin, dass eine Senderin eine Neue Nachricht generiert (während Shannon aus einem Pool von Zeichen auswählt) und diese kodiert an den Empfänger übermittelt. Bei der Übermittlung wird aus der Nachricht eine Botschaft, die der Empfänger nun entschlüsseln muss.[73]Kodierung bzw. Verschlüsselung wird hierbei mit Beziehungsebene gleichgesetzt, genauer eigentlich damit, dass „inhaltliche Aussage und Aspekteauf der Beziehungsebene“ (Enzler a.a.O., S. … Continue reading Eine Rückmeldung ist in diesem skizzierten Fall (lediglich) ein Feedback, also kein Anknüpfen an Argumente oder Inhalte. Weiter wird in diesem Fall unterstellt, dass eine „wirksame“ oder „authentische“ Kommunikation nur möglich ist, wenn der oder die Sender:in auch „emotionale Signale“ übermittelt.[74]„Erst, wenn die Signale der Beziehungsebene in ihren Aussagen mit dem Gesagten übereinstimmen, sprechen wir von authentischer Kommunikation“ (Enzler et al. 2021, S. 153). Der Rahmen, in dem das Gespräch stattfindet, spielt hier ebensowenig eine Rolle wie der Gesprächsanlass, ob man sich also beispielsweise gemeinsam über einen Eisberg unterhalten möchte.

Contra: „Die Linguistik hat zum Teil von der Informationstheorie her die sprachliche Mitteilung nach dem Modell der Informationsübermittlung als folgende Kette beschrieben: Nachricht – Codieren – Übermitteln – Decodieren – Verarbeiten/Speichern; dieses Bild ist irreführend, da sprachlich keine Nachricht vorliegt, die nicht schon ‘codiert’, nämlich in Worte gefasst wäre […]; diese müssen nur geäußert, nicht aber die Nachricht erst Ihnen zugeordnet werden.“[75]Keller, Albert (1997): Sprachphilosophie, S. 61, fett durch mich selbst.

Eigene Grafik auf Grundlage der Grafik des „Sechs-Phasen-Modells der Kommunikation“ im Logbuch des IMU Instituts, S. 155.[76]Diese Grafik habe ich mit Photoshop angefertigt und in Powerpoint durch entsprechende Texte und Pfeile, sowie das Labyrinth, ergänzt. Der Prompt bei Photoshop lautete ursprünglich: „Eine Frau … Continue reading

Im Rahmen der Metaphorik des kommunikativen Eisbergs kommt nicht nur die kybernetische Sprache, beispielsweise des Steuermanns,[77]Im Begriff „steckt das griechische Wort κυβερνήτης kybernetes für Steuermann“ (Wikipedia: Kybernetik v. 18.01.25). mythisch zum Vorschein, weil wir plötzlich lernen (müssen) „das Schiff, das uns durch unser Leben manövriert, zu steuern,“[78]So im Logbuch, S. 83, kursiv durch mich. Welches Schiff das sein soll, welches wir steuern müssen und warum wir uns nicht selbst als Individuen handelnd in der Welt bewegen, wird in der … Continue reading sondern auch die bekannte Reiz-Reaktions-Kette des Behaviorismus. Analysiert man die verschiedenen in der Metaphorik des Eisbergs enthaltenen Aussagen daraufhin, dann weisen sie verallgemeinert folgende Struktur auf: Es gibt einen sehr kleinen Teil an Informationen, nämlich Zahlen, Daten, Fakten, Sachverhalte – oder schlicht (technisch) explizierbare Wissensbestandteile – die bewusst übermittelt werden können. Das ist der kybernetisch-technische Anteil der Signale. Der große Rest bleibt den Menschen, die miteinander reden, unbewusst bzw. befindet sich unter der Wasseroberfläche, weil er „versteckt auf der Beziehungsebene“[79]Windolph, Andrea (2014/24): Das Eisbergmodell: Beispiele für sichtbare + unsichtbare Kommunikation übertragen wird. Das ist der behavioristische Anteil der „Black Box“ kognitiver Prozesse. Dieser schließt im Mythos Werte und Normen genauso ein, wie vielfach vor allem die Gefühlswelt unter Wasser liegen soll.

Reiz an Reptilienhirn

Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, heißt, Freiheit zwischen Reiz und Reaktion zu gewinnen. Gelingt es Ihnen, nach einem Reiz die Zeit „anzuhalten”, können Sie Ihr Verhalten bestimmen und sich von automatisch ablaufenden Reiz-Reaktions-Mechanismen befreien.

Grundl Leadership Institut 2017[80]Grundl Leadership Institut (2017): So durchbrechen Sie Ihre Reiz-Reaktions-Muster am 04.01.2025, fett durch mich.

Gefährlich wird das Modell dadurch, dass sämtliche äußeren Umstände einer kommunikativen Situation verschwinden bzw. in die Individuen verlagert werden. Weil man am „Reiz selbst in der Regel nichts verändern“[81]Grundl Leadership Institut (2017): So durchbrechen Sie Ihre Reiz-Reaktions-Muster am 04.01.2025. Diese Seite ist nur ein Beispiel von vielen und soll als Zitat auch nur den Grundimpetus illustrieren. kann, soll „die Auswahl der Handlungsvarianten“[82]Hier werden sehr offensichtlich aus den Shannonschen Signalen Reaktions- bzw. Verhaltensmöglichkeiten, die man allerdings nur auswählen kann, weshalb die Charakterisierung als Handlung nicht … Continue reading ausschließlich von der „Beobachtung“ des „inneren Zustands“[83]Enzler et al., S. 85 her erfolgen, nicht etwa aufgrund von Gründen oder einer moralischen Verantwortlichkeit für eine bestimmte Handlung. Weil sie einerseits auf den Organisationskontext bezogen sind, andererseits aber nur dispositionale, also persönliche, Faktoren adressieren, führen sie nicht nur zum Attributionsfehler, sondern werden zu einem „als Selbsthilfe getarnten Instrument der Selbstdisziplinierung“[84]„What remains is a tool of self-discipline, disguised as self-help.“ Purser, Ronald E. (2019): McMindfulness. How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality, Kapitel 1, 1 %, … Continue reading bzw. einer „Religion des Selbst.“[85]„With the retreat to the private sphere, mindfulness becomes a religion of the self“ (a.a.O.). Das liest sich dann in etwa so: „Sich selbst führende Menschen schreiben Erfolg oder Misserfolg nicht äußeren Umständen zu […]“.[86]Sauter, Michael (2024): Definition Selbstführung. Webseite aufgesucht am 05.01.25. Der vollständige Satz hierzu lautet: „Sich selbst führende Menschen schreiben Erfolg oder Misserfolg nicht … Continue reading Oder, kommunikativ gewendet, so: „Gelungene Kommunikation beginnt immer bei dir selbst.“[87]Enzler et al. 2021, S. 151, fett durch mich.

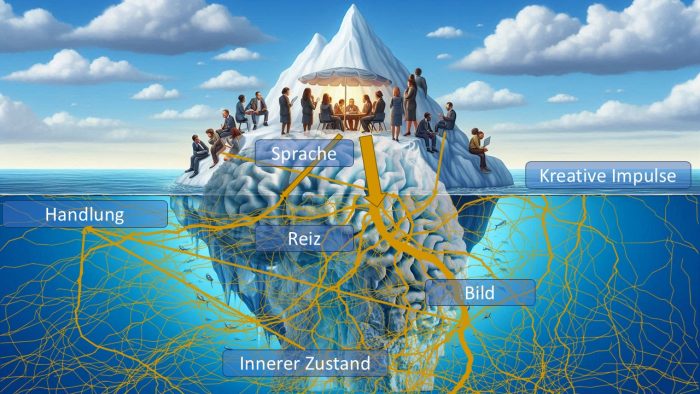

Zum Inhalt der Metapher: Im Gehirn kommen nach dieser Interpretation statt sprachlicher Äußerungen lediglich Reize aus dem Gespräch an. Diese vermischen sich mit den Impulsen eines inneren Filters namens Zustand, was zusammen ein Bild der Situation ergibt. Die darauf folgende Handlung ergibt sich aus einer Auswahl an Möglichkeiten (und nicht aus Gründen!),[88]Auch hier erscheint ganz deutlich die Informationstheorie von Shannon mit seiner Auswahl an Signalen. kreative Impulse kommen nicht über die beteiligten Menschen zustande, sondern dann, „wenn du nicht vollkommen in deinen Gedanken-Ketten gefangen“[89]Enzler et al. 2021, S. 85. bist.[90]Zugrunde gelegt werden dabei Theorieanteile des „Neurokonstruktivismus“ von Gerhard Roth.

Contra: „Aus vielen Situationen unseres Lebens als Sozialwesen wissen wir doch, daß Gefühle erst nach einem geistigen Prozeß ausgelöst werden, der wertend, willkürlich und nichtautomatisch ist.“[91]Damasio, Antonio (2010): Descartes‘ Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn, S. 182.

Eigene Grafik bzw. KI (MS Designer) generierter Eisberg, in Photoshop und Powerpoint bearbeitet.[92]Der Prompt lautete: „Ein Eisberg, dessen Spitze aus dem Wasser ragt, dessen größerer Teil aber unter Wasser ist und sichtbar ist. Auf dem Eisberg kommuniziert eine Gruppe von Menschen. … Continue reading Verwendung unter den Bedingungen der Creative Commons BY-SA möglich.

Kommt dann auch noch das „Reptilienhirn“ ins Spiel, dann wird es komplett esoterisch, dadurch aber erst recht zu einem fundamentalen Problem.[93]„Verhängnisvoll wirkte sich in diesem Zusammenhang auch die populär gewordene Lehre Paul MacLeans von den “drei Gehirnen” im menschlichen Gehirn aus“ (Roth, Gerhard (2018): Fühlen, … Continue reading Denn wenn argumentative Kommunikation in sinnlosen Reizen mündet, wie es im Rahmen von Leadership- und Achtsamkeitsschulungen häufiger zu passieren scheint, wird der Reiz zur kausalen Ursache der folgenden (emotionalen) Reaktion.[94]„Die Kernaussage dieses Konzeptes lautet, es gebe zwischen dem limbischen System und dem Neokortex nur wenige Verbindungen, und dies erkläre, weshalb es uns schwer fällt, unsere Affekte und … Continue reading Die prognostizierte Folge davon lautet: das „Reptilienhirn lenkt unser Handeln“.[95]Häusel, Hans Georg (2006): Das Reptilienhirn lenkt unser Handeln. Aufruf am 04.01.2025. Argumentiert wird dabei hirnanatomisch hierarchisch insofern, als die evolutionär „älteren“ Anteile jederzeit das rationale Denken überlagern können sollen, was ziemlich grundsätzlich falsch ist und bereits die unkorrekte Begriffswahl betrifft.

Historisch geht der Begriff Reptilienhirn auf die Annahme des „dreieinigen Gehirns“ zurück, das sich stammesgeschichtlich in drei Phasen entwickelt haben soll. Diese Annahme ist neurowissenschaftlich widerlegt.[96]Vgl. hierzu auch Roth 2018, S. 289: „Diese Vorstellung MacLeans von drei voneinander weitgehend unabhängig arbeitenden Gehirnen ist falsch und ebenso die Idee einer stammesgeschichtlichen … Continue reading Auch die Vorstellung „von evolutionär älteren und evolutionär jüngeren Hirnabschnitten, die weitestgehend unabhängig voneinander arbeiten“ hat sich neurobiologisch bzw. wissenschaftlich „als nicht haltbar erwiesen“.[97]Becker, Nicole (2006): Die neurowissenschaftliche Herausforderung der Pädagogik, S. 142 Weder gibt es also ein Reptilienhirn[98]„In den Konzeptionen […] ist häufig die Rede vom ,Reptilienhirn‘ oder ,Reflexhirn‘ als Zentrum von Instinkten und Emotionen […] oder allgemeiner von … Continue reading noch sind Emotionen auf übergeordnete archaischen Bestände zurückzuführen.[99]Hierzu beispielsweise sehr gut Antonio Damasio mit der Theorie der „somatischen Marker„. Rein topologisch befinden sich diese im „ventromedialen präfrontalen Cortex„. Im Gegenteil: „Gefühle bilden einen wichtigen Anteil an menschlicher Entscheidungsfindung“[100]Becker 2006, S. 142. genauso, wie sie für das Gedächtnis und eine adäquate Kommunikation notwendig – und deshalb der Ratio zugänglich – sind. Das alles verschwindet jedoch bei der kommunikativen Achtsamkeit.

Achtsamkeit trifft auf Eisberg

Das Problem ist der verallgemeinernde Anspruch [der Achtsamkeitsbewegung], mit dem diese Haltung vorgetragen wird. Dieser verengende Blick auf das Innere ist Ausdruck eines radikalen Individualismus, der mit einer politischen und sozialen Sprachlosigkeit einhergeht.

Schmidt 2024[101]Schmidt, Jacob (2024): Wir sollten Achtsamkeit nüchterner betrachten, fett durch mich selbst. Die folgende Aussage finde ich noch eine wichtige Ergänzung: „Achtsamkeit ist zu politisch. Sie … Continue reading

Im Zuge der Achtsamkeitsdebatte wird das behavioristisch-kybernetische Modell noch einmal umgebaut und mit spezifischen Begriffen der Neurowissenschaften belegt, weil die Kommunikation „authentisch“ werden soll. Der Begriff Authentizität wird hierbei genauso eigenwillig interpretiert wie Kodierung und Verschlüsselung, um nun komplett ins Innere der Personen verlagert zu werden. Um Authentiztiät zu erkennen würden alle Sinne involviert, es finde sozusagen ein „Ganzkörper-Zuhören“[102]Enzler et al. 2021, S. 153 statt. Diese „achtsame“ Innerlichkeit stellt erst recht ein völliges Ausblenden, nachgerade eine Verleumdung der Rahmenbedingungen dar. Was hierbei weiter offensichtlich wird, ist, dass bei dieser Betrachtung nur eine analoge bzw. synchrone Kommunikationen authentisch sein kann.[103]Im Falle des Logbuchs, aus dem ich mich hier ausführlich bediene, ist das sogar eine Antinomie zur integralen Organisationsentwicklung, denn die jeweiligen Wir-inentionalen Aspekte (Außen-Wir und … Continue reading Mit anderen Worten: nicht nur können etwa Telefonate oder Mails nicht authentisch sein (weil ein Teil der Sinne fehlt), eigentlich findet überhaupt keine mediale Kommunikation statt, wenn sie achtsam sein soll.

Zum Inhalt der Metapher: Zeichnet man das Bild einer „achtsamen“ Kommunikation zu Ende, dann läuft das kommunikative Schiff geradewegs auf einen individuellen Eisberg auf. Störquellen gibt es auch nur dann, wenn die (individuelle) Beziehungsebene den syntaktischen Teil stört. Hier ist bereits das Wort Beziehungsebene falsch, weil es keine Beziehung, jedenfalls keine jenseits einer persönlich wahrgenommenen Kongruenz, gibt.

Contra: „Against this atomistic approach, I want to argue that single speech acts are part of a dialogue or conversation between speaker and hearer. Such a conversation is not a series of isolated speech acts, but a cooperative attempt to achieve the illocutionary aim of shared understanding.“[105]Meijers 1994, S. 51, fett im Original kursiv. Anmerkung: Illokutionäre Akte bezeichnen „durch Sprache vollzogene Handlungen“. Siehe hierzu Wikipedia: Illokutionärer Akt v. 02.01.25

Eigene Grafik bzw. KI (MS Designer) generierter Eisberg, in Photoshop und via Powerpoint bearbeitet.[106]Der Prompt lautete: „Silhouette einer Person in Form eines Eisbergs, deren Kopf über Wasser ist und auf das ein Schiff wie auf einen Eisberg zufährt.“ Ergänzt habe ich die Grafik durch … Continue reading Verwendung unter den Bedingungen der Creative Commons BY-SA möglich.

Das Eisbergmodell der Kommunikation soll angeblich und vor allem in Organisationen zeigen, „dass das gesprochene Wort nur ein kleiner Anteil der gesendeten Information ist.“[107]Enzler et al. 2021, S. 153 Analytisch betrachtet beziehen sich diese Aussagen alleine auf die Syntaktik im Sinne einer (technischen) Übermittlung von Informationen. Sie werden einer Kommunikationssituation, die bereits behavioristisch auch eine Pragmatik, also den Kommunikationszweck, und vor allem Semantik, den Sinnbezug, kennt, in keinem Fall gerecht, weil diese Dimensionen gar nicht mehr vorkommen bzw. unter der Wasseroberfläche verschwinden und dabei in unspezifische Reize aufgelöst werden (siehe Grafik unter 2.1).

Vom kommunizierenden Eisberg …

Wenn Organisationen als soziale Systeme aufzufassen sind, die autopoietisch geschlossen sind und aus Kommunikation bestehen, die wiederum nur auf Kommunikation reagieren können […] dann bleibt nichts anderes übrig, als zu formulieren: Kommunikationen managen das soziale System.

Kasper, Mayrhofer & Meyer 1999, S. 172[108]Kasper, Mayrhofer & Meyer (1999): Management aus systemtheoretischer Perspektive – eine Standortbestimmung. In: von Eckardstein D., Kasper H., Mayrhofer W. (Hrsg.): Management, S. 172. Hier … Continue reading

Ich finde es immer wieder erstaunlich, welche Blüten die Mythen alleine dadurch treiben, dass alltagssprachliche Begrifflichkeiten einfach eingeführt werden oder welcher Unsinn am Ende daraus abgeleitet wird. Wie kann es zu einem solch problematischen, um nicht zu sagen völlig falschen, Verständnis menschlicher Kommunikation – insbesondere im Organisationskontext – kommen? Aus meiner Perspektive hat das mit der außerwissenschaftlich, im deutschen vor allem im Beratungskontext, populären Systemtheorie à la Luhmann zu tun.[109]Bühl, Walter Ludwig (2000): Luhmanns Flucht in die Paradoxie. In: Merz-Benz, Peter-Ulrich & Wagner, Gerhard (Hrsg.): Die Logik der Systeme. Zur Kritik der systemtheoretischen Systemtheorie von … Continue reading Das gilt insbesondere in Bezug auf die Frage von Kommunikation darin, welche sinn-freie Aussagen, wie beispielsweise in obigem Zitat ersichtlich, nachgerade provoziert. Ganz allgemein ist es die Sprache und ihre Logizität,[110]„Indem er die Geltung der Logik auf das Medium Wahrheit im Funktionssystem Wissenschaft einschränkt, verkennt Luhmann, daß Logizität eine wesentliche Eigenschaft der Sprache ist“ … Continue reading die als störendes Element empfunden und eliminiert wird. Infolgedessen kommt Sprache und Sprechen bereits begrifflich nicht mehr vor.[111]Ergänzend hierzu: „Luhmanns problematisches Verständnis von Sprache ist schließlich die Ursache für seine mehrdeutige Verwendung des Code-Begriffs und seine falsche Auffassung des … Continue reading

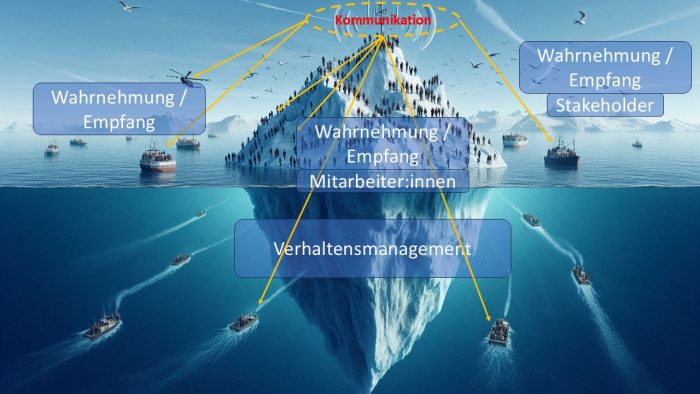

Zum Inhalt der Metapher: Im Rahmen von Unternehmenskommunikation findet eigentlich keine Kommunikation statt, denn Kommunikation (lat. communicare = teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, gemeinsam machen oder vereinigen) bedeutet begrifflich bereits ein gegenseitiges und wechselseitiges Verhältnis des Austauschs. In seiner „ursprünglichen Bedeutung ist eine Sozialhandlung gemeint“,[112]Wikipedia: Kommunikation in die mehrere Menschen zugleich bzw. parallel einbezogen sind, was beim Eisbergmythos nicht mehr der Fall ist. Es werden durch die reifzierte Kommunikation nur Informationen (Kybernetik) gesendet, die unterschiedlich wahrgenommen werden und rein dem Verhaltensmanagement (Behaviorismus) dienen.

Contra: „Wir Menschen sprechen miteinander, und der Wechsel von Rede und Gegenrede ist die einfachste, selbstverständlichste Weise, in der wir uns gegenseitig verantwortlich machen für das, was wir sagen“.[113]Janich, Peter (2020): Sprache und Methode: eine Einführung in philosophische Reflexion, S. XI. Etwas später ergänzend dazu: „Eingebettet in menschliche Gemeinschaften, deren historischer und … Continue reading

Eigene Grafik bzw. KI (MS Designer) generierter Eisberg, der via Powerpoint bearbeitet wurde.[114]Der Prompt lautete: „Ein Eisberg im Wasser, dessen Spitze aus dem Wasser ragt und dessen größerer Teil unter Wasser zu sehen ist. Auf der Eisbergspitze befindet sich ein Empfänger von … Continue reading Verwendung unter den Bedingungen der Creative Commons BY-SA möglich.

Blickt man genauer auf die Aussagen der systemischen Kommunikationstheorie, wie sie häufig im Beratungskontext diskutiert und verwendet wird, dann weist sie zwei wesentliche Probleme auf:

- Es gibt lediglich ein „Dual“ zwischen Individuum und System. Typisch menschliche Sozialformen in Organisationen, wie etwa Gruppen und Teams (auch) als Sprachgemeinschaften, werden damit wegdefiniert bzw. kommen in den so gezeichneten systemischen Organisationen von vornherein nicht vor. Am Ende werden sogar Menschen und ihre Handlungen, vor allem in der Besonderheit von Sprachhandlungen, aufgelöst. Genauer werden die Individuen, die klassischerweise gemeinschaftlich kommunizieren, bei Luhmann als „psychische Systeme“ in die „Umwelt sozialer Systeme verbannt“.[115]Künzler 1989, S. 77. „Nach Luhmanns Neubestimmung des Verhältnisses von psychischen und sozialen Systemen, die das psychische System in die Umwelt sozialer Systeme verbannt, wird der … Continue reading Erst durch diesen „Trick“ wird es möglich, dass „der basale Reproduktionsprozeß sozialer Systeme […] nun nicht mehr aus einer Verkettung von Handlungen, sondern aus Kommunikation“[116]Künzler 1989, S. 77. Siehe hierzu auch das einführende Zitat. besteht.

- Kommunikation bekommt als „Reiffikation“ zwar den Stellenwert, den vorher menschliche Sprachhandlungen hatten. Damit wird aber erst recht das, was die Sprache und kommunizierende Menschen ausmacht, falsch, denn in „seinem [Luhnmanns] Kommunikationsmodell ist die Sprache nur auf einen Aspekt innerhalb der synthetisierten Kommunikationseinheit bezogen: auf das Verstehen [den/die Empfänger:in], das den Kommunikationsakt abschließt“,[117]Künzler 1989, S. 85 wobei Verstehen ohne Bezug zur Sprache und ihrer semantischen Dimension zum reinen „Beobachten“ verschiedener Grade umdefiniert wird.[118]a.a.O.: „Der Begriff des Verstehens wird von Luhmann allerdings ohne jeden Rekurs auf Sprache definiert; Ursprung und Basisoperation des Verstehens sieht er im Beobachten, wobei unter den … Continue reading

Auf die Eisbergspitze getrieben wird dieses Modell in vielen Theorien der Unternehmenskommunikation. Der auch dort sehr unscharfe Begriff wird als Teil der Unternehmensführung verstanden, der insbesondere „mithilfe des Wahrnehmungsmanagements die Reputation (Ruf) prägt“. Nach dieser Lesart gehört auch „das Verhaltensmanagement zentral zur Unternehmenskommunikation“.[119]Lies, Jan (2018): Unternehmenskommunikation. In: Gabler Wirtschaftslexikon, kursiv durch mich. Weiter: „Wenn Reputation das Oberziel von Unternehmenskommunikation ist, sind die individuellen … Continue reading Systemtheorie, Behaviorismus und Kybernetik werden hier zu einem äußerst problematischen Amalgam von Kommunikation im Organisationszusammenhang, vor allem aber im Beratungskontext, gemixt. Die Sprache und das Sprechen von Menschen wiederum kommt genausowenig wie allgemein das Handeln vor.

… zur Eisberg-Beratung

Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Freiheit und Macht, eine Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegt unser Wachstum und unser Glück.

Pattakos 2010[120]Pattakos, Alex (2010): Prisoners of our thoughts: Viktor Frankl’s principles for discovering meaning in life and work. 2nd ed., rev. Updated. San Francisco: Berrett-Koehler.

Dieses Zitat, das fälschlicherweise Viktor Frankl zugeschrieben wird,[121]Zur Genese dieser falschen Zuschreibung siehe hier das Viktor Frankl Institut. kommt in vielen Abwandlungen daher und wird explizit zur Erklärung und Rechtfertigung des oben gezeigten kybernetisch-behavioristischen Grundmodells der Kommunikation verwendet.[122]Die Quelle des Zitats, eine Einführung von Stephen R. Covey in das Buch „Prisoners of our Thoughts“ ist insofern interessant, als er, in Weiterentwicklung des Zeitmanagements als einer … Continue reading Es ist nicht nur falsch zugeschrieben, sondern bezüglich der Kommunikation von Menschen schlichtweg eine generell falsche Erklärung. Besonders problematisch wird sie im Zusammenhang von Kommunikation in Organisationen, da diese in jedem Fall ein kollaboratives Handeln, und als Sonderform eben eine kollaborative Kommunikation, voraussetzen. Das Eisbergmodell der Kommunikation, bzw. der Mythos des Eisbergs, ist das glatte Gegenteil davon: eine kommunikativ vollzogene bzw. „selbstbezogene Vereinzelung“.[123]Klafki, Wolfgang (2007): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. S. 26.

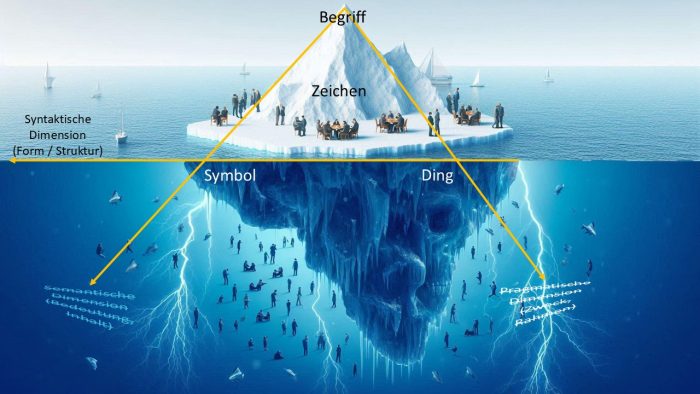

Zum Inhalt der Metapher: Das hier gezeichnete „semiotische Dreieck“ ist zunächst nur eine bildliche Darstellung, um die Dimensionen wie auch die Beziehung der Zeichen zu verdeutlichen. In einer systemischen Interpretation von Kommunikation, insbesondere im Gefolge der Orientierung an Luhmann, verwinden die beiden Dimensionen Pragmatik und Semantik nicht nur unter der Wasseroberfläche. Sie verschwinden bzw. werden wegdefiniert, wie am Ende die gesamte Kommunikation als Sprachhandlung von Menschen negiert wird.

Contra: „Die menschliche Zivilisation hängt von Zeichen und Zeichensystemen ab, und der menschliche Geist ist nicht zu trennen von Zeichenprozessen – falls Geist nicht überhaupt mit solchen Prozessen identifiziert werden muss.“[126]Morris, Charles W. (1975): Grundlagen der Zeichentheorie: Ästhetik und Zeichentheorie, S. 17. Ganz ähnlich Clifford Geertz: „Die extreme Unspezifiziertheit, Ungerichtetheit und … Continue reading

Eigene Grafik: bzw. KI (MS Designer) generierter Eisberg via Powerpoint bearbeitet.[127]Der Prompt lautete: „Ein Eisberg, dessen Spitze aus dem Wasser ragt, dessen größerer Teil aber unter Wasser ist und sichtbar ist. Auf dem Eisberg diskutiert eine kleine Gruppe von Menschen. … Continue reading Verwendung unter den Bedingungen der Creative Commons BY-SA möglich.

Im Laufe der Zeit sind insbesondere innerhalb der betriebswirtschaftlichen Organisationstheorien, wie auch im Beratungskontext, sowohl der kybernetisch-technische Hintergrund als auch das systemtheoretische Konstrukt verschwunden. Geblieben ist in den meisten heute gängigen Erklärungen alleine Sender und Empfänger als technisch vollzogene und unilineare 1:1 Beziehung der unmittelbaren syntaktischen Informationsübermittlung vom Sender zum Empfänger, quasi die Empfangsspitze des Eisbergs, als Kommunikationsmodell. Das Problem dabei ist nicht nur, dass damit auch die Pragmatik verschwunden ist, sondern dass die Kommunikation von Menschen grundsätzlich nicht in einer Aneinanderreihung von Botschaften besteht, die jeweils (nur) wechselseitig zwischen Empfängern ausgetauscht werden, sondern dass sie einen logischen und sinnvollen Zusammenhang und (organisationalen) Rahmen haben, den alle Beteiligten an einer Kommunikation von vornherein teilen.

Kommunikation und Kollaboration

Contrary to the received view, according to which a speech act is an individual act, I believe that to perform a speech act is to engage in a cooperative enterprise. The notion of a speech act has to be reinterpreted in this respect using concepts from the theory of collective intentionality.Meijers 1994, S. 3, fett im Original kursiv.[128]Meijers, Anthonie (1994): Speech Acts, Communication and Collective Intentionality: Beyond Searle’s Individualism.

Modelle des Sprechens und Theorien über Kommunikation haben neben der technischen Dogmengeschichte natürlich auch einen je eigenen historischen Hintergrund. Anlässe dafür, über das Sprechen oder das gemeinsame Kommunizieren nachzudenken, gibt es gerade in Organisationen reichlich viele. Meist dürfte die Erfahrung im Vordergrund stehen, dass Kommunikation nicht immer gelingt im Sinne einer Erfüllung des Zwecks, also warum sie organisiert worden ist bzw. praktiziert wird. Gerade das immer mögliche Scheitern zeigt sowohl den Handlungscharakter von Sprache (als Sprachhandlungen)[129]„Dazu wurde oben bereits gesagt, dass die jedem sprechenden Menschen zugängliche, ja unvermeidbare Erfahrung, dass er in seinem eigenen Sprechen Erfolg und Misserfolg hat und diese beiden … Continue reading als es auch wiederum der wesentliche Grund dafür sein dürfte, dass sich insbesondere im Beratungskontext eine sehr eigentümliche und völlig individualistische Deutung ohne eine wissenschaftliche Verortung breitgemacht hat.

Zum Inhalt der Metapher: Die beiden Dimensionen Pragmatik und Semantik kommen elementar zur Syntaktik dazu, wenn eine Kommunikation von Menschen gelingen soll. Menschen unterhalten sich ja redend, und damit über Zeichen im Rahmen eines Symbolsystems, beispielsweise bezüglich eines Eisbergs. Das Bild zeigt die zentralen Dimensionen mit den entsprechenden Intentionalitäten (Absichten der Sprachhandlung) und einer Zuordnung auf die vier Quadranten einer integralen Sichtweise.[132]Aus meiner Sicht gibt es hier eine Antinomie, also eine Gegensätzlichkeit, zwischen den beiden unterschiedlichen Betrachtungsweisen einer integralen Organisationsbetrachtung und einem mindful … Continue reading In diesem Bild beispielsweise ist der Gesprächszweck der, sich über einen Eisberg zu unterhalten, was offensichtlich das Interesse beider Personen (Wir-Intentionalität) geweckt hat.

Pro: „Auch die Bedeutung eines Wortes wird nicht aus einem inneren Sinn hergeleitet, sondern aus dem Kontext der Kooperation und symbolischen Interaktion, in dem zugleich erwartet und beobachtet werden kann, welche Folgen eine Geste oder ein Zeichen für sich und einen anderen haben.“[133]Rammert, Werner (2009): Die Pragmatik Des Technischen Wissens Oder: „How To Do Words With Things“, S. 4.

Eigene Grafik bzw. KI (MS Designer) generierte Gesprächspartner:innen, mit Powerpoint weiter bearbeitet.[134]Diese Grafik habe ich mit Photoshop angefertigt und in Powerpoint durch entsprechende Texte und Pfeile ergänzt. Der Prompt bei Photoshop lautete ursprünglich: „Eine Frau und ein Mann … Continue reading Verwendung unter den Bedingungen der Creative Commons BY-SA möglich.

Sprechen und Kommunizieren

Kommunikation und Signifikation stehen also nicht als zwei gleichberechtigte oder voneinander unabhängige Aspekte nebeneinander. Vielmehr sind Gelingen und Erfolg von menschlicher Kommunikation im Dienst der Lebensbewältigung in Handlungsgemeinschaften die Grundlage dafür, alle weiteren Funktionen der Sprache zu bestimmen […]

Janich 2014, S. 46, fett im Original kursiv.[135]Janich, Peter (2014): Sprache und Methode: eine Einführung in philosophische Reflexion.

Bereits die humanistische Bildungsidee greift Sprachlichkeit und Kommunikation als wesentliche Eigenschaft des Menschseins bzw. der menschlichen Existenz auf, die in einer „Vielzahl unterschiedlicher Sprachen“[136]Klafki, Wolfgang (2007): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. S. 26. zum Ausdruck kommt. Erst die Sprachlichkeit der Menschen bringt eine „substantielle Individualität“ hervor, d.h. eine personale Einmaligkeit die „nicht in der Isolierung der einzelnen von den anderen“ möglich wird, sondern sich erst „in der Kommunikation mit ihnen […] als individuell herausbilden“ kann, indem sich die Gesprächsteilnehmer:innen kommunikativ wechselseitig anerkennen.[137]Was bereits auf Hegel zurückgeht, der dies als dialektische Entwicklung der Gesellschaft begreift und in seinem berühmten Kapitel Herrschaft und Knechtschaft beschreibt. „Selbstbewusstsein … Continue reading In diesem Sinne sind „Individualität“ und „Gemeinschaftlichkeit“ komplementäre Gegebenheiten, die sich dialektisch entwickeln und nicht voneinander zu trennen sind,[138]A.a.O., kursiv im Original. Der Begriff komplementär soll in diesem Fall nicht nur zeigen, dass diese beiden Phänomene zusammengehören, sondern auch, dass sie sowohl wechselseitig voneinander … Continue reading was auch kollektive Akteure, wie etwa Teams[139]Gemeint sind hierbei gruppendynamische Teams, denn nicht jede beliebig zusammengesetzte Gruppe bildet bereits ein Team in diesem Sinne. oder Communities, kennzeichnet.

Zum Inhalt der Metapher: Dieses Bild zeigt zum einen, dass Kommunikation ein wechselseitiges und interdependentes Unterfangen darstellt, in dem die Menschen abwechselnd Sender und Empfänger sind, weil sie aufeinander reagieren, wenn sie miteinander sprechen. Zusätzlich ist der kognitive nichtsprachliche Rahmen zu sehen, der es ermöglicht Medien einzusetzen und zu gebrauchen, weil er nicht nur im Organisationszusammenhang immer gegeben ist. Der Rahmen im Sinne einer „nichtsprachlichen Infrastruktur“ besteht in der kollaborativen Handlungsfähigkeit von Menschen, die sich auch kommunikativ bemerkbar macht.

Pro: „Der sprachliche ‚Code‘ gründet auf einer nichtsprachlichen Infrastruktur des intentionalen Verstehens und auf einem gemeinsamen begrifflichen Hintergrund, der tatsächlich logisch vorrangig ist.“[140]Tomasello, Michael (2011): Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation, S. 69.

Eigene Grafik mittels Photoshop und Powerpoint – also ganz „klassisch“ – generiert, weil mir die KI keine guten Ergebnisse lieferte.[141]Die Gruppe der Gesprächspartner:innen stammen aus dem Pool von Pexels. Sie wurden mit Photoshop freigestellt und der Eisberg als Hintergrund eingefügt. In Powerpoint habe ich die entsprechenden … Continue reading Verwendung unter den Bedingungen der Creative Commons BY-CA möglich.

Anders als Computer bzw. die so bezeichneten Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK) bringen Menschen bei der gemeinschaftlichen Verwendung von Sprache die Semantik aktiv und im Sinne von „Bedeutungen und Muster hervor“.[142]Das ist auch ein sehr wesentlicher Unterschied gegenüber der so genannten künstlichen Intelligenz, wie sie in Chat-GPT & Co. steckt. Diese kann zwar sehr gut Muster „erkennen“ (das … Continue reading Dies geschieht normalerweise im Gruppenkontext. Die dabei entstehenden Muster kann man erst „im Nachhinein als Regeln rekonstruieren“.[143]Rammert, Werner (2009): Die Pragmatik Des Technischen Wissens Oder: „How To Do Words With Things“, S. 5. „Die Bedeutung der Wörter kann nicht ohne den praktischen Gebrauch, ihre Verwendung … Continue reading Sprachliche Äußerungen werden also nicht aus einem vorhandenen Pool ausgewählt und anders als im mythischen Eisbergmodell behauptet, sind in realen Kommunikationssituationen die Anteile unter Wasser keine vor- oder unbewussten Elemente. Sie liegen, sinnbildlich betrachtet, über der Wasseroberfläche, weil sie mindestens die Dimension der Pragmatik, also den Gesprächsanlass, darstellen. Das gilt gerade für technisch-mediale Zusammenhänge der Kommunikation. Zwar sind sie oft erst beim Nachdenken darüber offensichtlich und beschreibbar, aber Reflexionen auf Kommunikationssituationen sind allen Beteiligten möglich und haben bereits sehr früh die Menschen beschäftigt. Obige Grafik soll den kognitiven Rahmen zeigen, der Menschen – gerade in Organisationen – in die Lage versetzt, sinnverstehend miteinander zu kommunizieren.

Organisation & Kommunikation

In diesem Sinne soll hier Kommunikation als Mittel verstanden werden, Kooperation zu organisieren […] Es ist genau diese Angewiesenheit auf Kooperation, die den entscheidenden Grund abgibt, sich gegenseitig für das Reden verantwortlich zu machen.

Janich 2006, S. 147. Fett im Original kursiv.[144]Janich, Peter (2006):

Was mich zur Auseinandersetzung mit dem Eisbergmythos gebracht hat ist, dass sich im Organisationskontext – zunächst in Verbindung mit der Betriebswirtschaftslehre, später entlang der Systemtheorie – ein sehr problematisches Kommunikationsverständnis durchgesetzt hat, das nicht nur obiger Beschreibung völlig zuwider läuft, sondern im Organisationskontext dysfunktional ist. An dessen Ende steht, aus mythologischer Sicht, konsequenterweise, dass die Menschen als kommunikative Akteure und Gestalter:innen der Organisationen verschwinden. Ist die organisationale Kommunikation in den ersten betriebswirtschaftlichen Lehrbüchern noch deutlich auf Shannons Werk zurückzuführen, weil es heißt, dass „jede Kommunikation“ (im Organisationskontext) die Übermittlung von Informationen „von einem Sender an einen Empfänger“ beinhalten würde,[145]Heinen, E. (1972): Information und Kommunikation in der Betriebswirtschaft. In (ders.): Industriebetriebslehre: Entscheidungen im Industriebetrieb, S. 684. ist es anschließend das System bzw. „das Unternehmen“ selbst, das reiffiziert wird und nun „mit seinen Mitarbeitern“[146]wiwiweb (o.J.): Richtungen der Kommunikation, aufgerufen am 29.04.25. kommuniziert. Mit diesem Modell hat sich der Mythos weitgehend von der kommunikativen Wirk-lichkeit in Organisationen entfernt.[147]Mehr noch: Das zu Grunde gelegte Kommunikationsmodell des Mythos ist aus meiner Sicht unvereinbar mit dem, was Frederic Laloux allgemein zu Organisationen schreibt: „Das ist der wahre Genius … Continue reading

„Unlike other species, humans have not only a clear understanding that others act intentionally towards goals, but we are also motivated to share these goals and communicate about the coordinated strategies necessary to achieve them.“

McClung et al. 2017, S. 2, fett durch mich.[148]McClung, J. S., Placì, S., Bangerter, A., Clément, F., & Bshary, R. (2017). The language of cooperation: Shared intentionality drives variation in helping as a function of group membership. In: … Continue reading

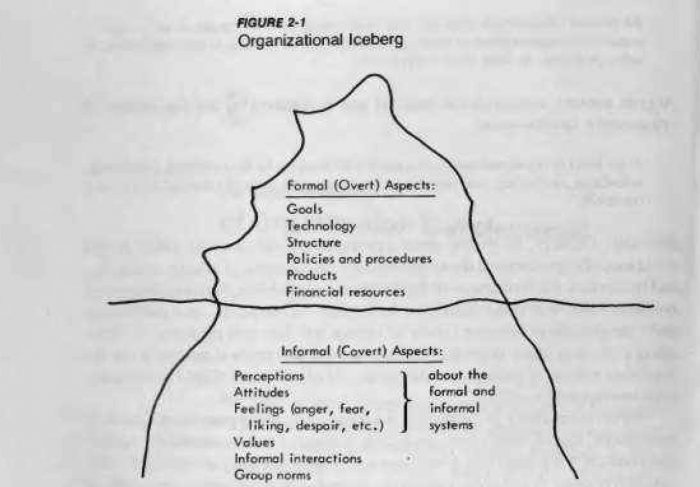

Der Eisbergmythos steht am Ende auch im Gegensatz zu frühen Modellen der Organisationsentwicklung, in denen der Eisberg als Metapher ebenfalls schon eine Rolle gespielt hat. Deshalb noch einmal zurück zur Metaphorik kommunikativer Handlungen von Menschen, speziell zum Sprechen im Organisationskontext. Der Organisationskontext ist bereits sehr früh als Eisbergmodell skizziert worden, mit der Absicht, spezifische kulturelle Analysen zu ermöglichen bzw. zu zeigen, wo man bei der Analyse ansetzen kann. Der wesentliche Aspekt bei diesem Bild des Eisbergs war, dass die Kommunikation in Gruppen als kommunikativen Gemeinschaften erfolgt und stets einen Strukturbezug, hier zur Kultur der Organisation, hat, was nachfolgende Grafik exemplarisch zeigt. Weil das Kommunizieren in Organisationen generell „kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel, das Zusammenleben von Menschen zu organisieren“[149]Janich 2014, S. 49. Hier der vollständige Satz: „Dabei kommt ins Spiel, dass Kommunizieren seinerseits kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel, das Zusammenleben von Menschen zu organisieren … Continue reading ein letztes Mal Anmerkungen zur immer schon vorhandenen gemeinschaftlichen Praxis des Sprechens.

Zum Inhalt der Metapher dieser Grafik: Als Metapher ist diese Darstellung insofern korrekt, als der unter Wasser liegende Teil des Eisbergs viele verschiedene und zunächst verdeckte informelle Aspekte des Systems, die zur Organisationskultur führen, verdeutlichen soll. Diese Aspekte kann die Organisationsentwicklung, respektive können die Organisationsentwickler:innen, jedoch erkennen und auch adressieren. Beachtenswert ist auch, dass die Frage der Wahrnehmung und Einstellungen auf die formalen und informalen Strukturen bezogen bleibt, also keine Persönlichkeitseigenschaften (Attribute) darstellen. Besonders interessant ist hierbei die explizite Anerkennung von Arbeitsgruppen als Schlüsselbereich der (Sprach-) Kultur und der Organisationsentwicklung.

Pro: „By collobarative management of the culture we mean a shared kind of management— not a hierarchically imposed kind […] Our definition recognizes that the key unit in organization development activities is the ongoing work team, including both superior and subordinates“.[150]French, Wendell L., & Bell, Cecil (1978). Organization development: Behavioral science interventions for organization improvement, S. 15, fett im Original kursiv.

Quelle: French, Wendell L., & Bell, Cecil (1978). Organization development: Behavioral science interventions for organization improvement, Prentice-Hall, S. 16.

Die menschliche Sprache und die Möglichkeiten der Kommunikation sind ohne Zweifel sehr vielfältig und komplex. Insofern verwundert es nicht, dass es eine Vielzahl von Theorien gibt, die dieses Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und Erklärungen liefern. Die Kommunikationsfähigkeit ist daneben ein sehr grundlegendes Werkzeug von Menschen bezüglich ihrer Handlungen.[151]Siehe hierzu sehr gut Michael Tomasello (2011): Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. Das gilt gerade für Organisationen, die, darauf aufbauend, überhaupt erst entstehen können. Als absichtliche Handlungen haben sie einen Kommunikationszweck und als solche müssen sie auch in Organisationen „in ihrer Verbindung zu dieser umfassenderen Praxis, genauer in ihrem Mittelcharakter für das gemeinschaftliche Leben betrachtet werden“.[152]Janich, Peter (2014): Sprache und Methode: eine Einführung in philosophische Reflexion, S. 49, kursiv durch mich. Dass dabei auch etwas schief laufen kann und sich Organisationsstrukturen oft anders entwickeln, als mit der jeweiligen Absicht verfolgt, hat mit der jeweiligen Theorie und Gestaltung der Organisation daraufhin mehr zu tun, als mit der realen Kommunikation.[153]Das gilt insbesondere für die tayloristischen Organisationsprinzipien hierarchischer Organisationen und ihrer Kommunikationswege im Sinne einer Berichterstattung oder Befehlskette.

„Our results suggest the contrary: it is in fact shared group identity affecting the very nature of communication which then impacts cooperation. That is, shared group membership increases a person’s motivation to enter into a state of shared intentionality and to subsequently discuss shared intentions and goals with another, which in turn is what drives the variation we see in cooperation.”

McClung et al., 2017, S. 6.[154]A.a.O.

Sieht man es umgedreht, also aus der Perspektive der kommunizierenden und handelnden Menschen darin, dann sind Organisationen nämlich kein Selbstzweck und schon gar kein eigenständig agierendes Gebilde. Sie sind Mittel zum Zweck, kollektiv organisiert gesellschaftliche Probleme zu lösen oder gemeinschaftlich Güter zur Verfügung zu stellen. Die zentralen Akteure dabei bleiben aber die jeweiligen Organisationsmitglieder mit ihrer kommunikativen Kompetenz. Zum Ausdruck kommt das in den entsprechenden Unternehmenskulturen und der Gestaltung ihrer Sprache, wie obiges Bild auch zeigen soll. Der Kern dabei bleibt die Kollaboration, denn sie ist die Voraussetzung für eine kommunikative Gestaltung entlang der Gruppen und Teams in Organisationen. Sie nicht zu berücksichtigen ist der gröbste Fehler und der Grund dafür, warum das Eisbergmodell eben ein – hochindividualistischer – Mythos bleibt und Organisationen ein scheinbares kommunikatives „Eigenleben“ gewinnen.

Am Ende in meinen eigenen Worten:

„Ohne intentional handelnde Menschen und ihre Fähigkeit zur Kollaboration gäbe es keine Organisationen und dementsprechend auch keine Kommunikation in den Organisationen.“

Nachtrag am 30.04.2025

Bei einem so langen Text kann es nicht ausbleiben, dass sich der ein oder andere Rechtschreibfehler einschleicht oder auch Ungenauigkeiten in der Beschreibung ergeben. Ich werde die notwendigen Korrekturen, wenn ich einen entsprechenden Hinweis (wie konkret für diesen Nachtrag) bekomme, ohne weitere Kommentare vornehmen, sofern sich nicht der Sinn verändert.

Inhaltliche Ergänzungen

Für dieses Mal kann ich zusätzlich anmerken, dass ich unter Punkt 3.2 noch ein Zitat von Frederic Laloux eingefügt habe, weil es für mich einen klaren Zusammenhang zwischen der jeweiligen Organisationstheorie mit der Kommunikationstheorie gibt. Mindestens für die Systemtheorie von Luhmann ist das durchaus schon oft und bereits sehr früh kritisch aufgearbeitet worden.[155]Hierzu sehr hilfreich: Bühl, W. L. (1969): Das Ende der zweiwertigen Soziologie: Zur logischen Struktur der soziologischen Wandlungstheorien. Soziale Welt, XX(2), 162–180, sowie ders. (1987): Die … Continue reading

Außerdem habe ich die Grafik unter Punkt 3.1 aktualisiert, weil sie noch nicht ganz fertig war. Dazu habe ich auch die Beschreibung des Bildes angepasst, weil auch diese bei der Veröffentlichung noch nicht vollständig vorhanden gewesen ist.

Meine eigene Position

Ich möchte demgegenüber noch einmal betonen, was Laloux für mich treffend zusammenfasst:

Keine der neuen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte wäre ohne Organisationen als Mittel menschlicher Zusammenarbeit möglich gewesen.

Laloux, 2015, S. 3[156]A.a.O.

Es ist einfach verrückt, die Organisationsmitglieder, also die Beschäftigten oder auch Menschen wie du und ich, dort wegzudefinieren oder „die Kommunikation“ zu reiffizieren. Mit anderen Worten: Ohne Menschen und ihre Fähigkeit zur Kollaboration gäbe es keine Organisationen und dementsprechend auch keine Kommunikation in den Organisationen.

Da sich die Ratgeberliteratur wie auch Beratungsbranche im Regelfall leider nicht mit wissenschaftlichen Ergebnissen auseinandersetzt, werden – zumindest aus meiner Perspektive – immer nur Versatzstücke verwendet, also keine echte bzw. kritische Wissenschaft betrieben. Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel.

Nachtrag am 23.05.2023

Preprint auf ResearchGate

Mittlerweile hatte ich den Beitrag als Preprint in eine Form gebracht, die auf Research Gate als Paper zur Verfügung steht und dort einen DOI bekommen hat. Unabhängig vom Text hinzugefügt habe ich dort auch die von mir (und der KI) produzierten Grafiken als weitere Möglichkeit der Verwendung unter den Bedingungen der Creative Commons unabhängig vom Textzusammenhang.

Kleinere Überarbeitungen

Bei der Überarbeitung und Korrektur, die ich damit immer auch vornehme, habe ich den Hinweis im Kommentar eingearbeitet, der sich kritisch zu der ursprünglich sehr prominenten Stellung von Laloux hier im Post äußerte. Da diese prominente Stellung nicht meine Absicht war, habe ich das Zitat im Abschnitt 3.2 in eine Fußnote (#147) umgewandelt und stattdessen ein Zitat gewählt, das mir selbst viel näher liegt, weil es das Thema der Kollaboration aufgreift. Weil es die weiter reichenden Überlegungen sind, habe ich auch am Ende noch einmal ein entsprechendes Zitat eingefügt und ganz zum Schluss meine eigene Position noch einmal als Zitat formuliert. Am Inhalt und Duktus insgesamt hat sich allerdings nichts geändert, weder im Preprint noch hier im Beitrag. Es sind eher Feinheiten am Rande.

Anmerkungen

| ↑1 | Krainz, U., & Krainz, E. E. (2019). Demokratische Organisationen – Organisierte Demokratie. In: Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO), 50(3), S. 245–250 |

|---|---|

| ↑2 | Bezüglich der Dogmen und Mythen im Bereich von Pädagogik und Lernen – auch im Organisationskontext – habe ich mich hier in dieser vierteiligen Blockreihe bereits auseinandergesetzt. |

| ↑3 | Vom Eisbergmodell strikt zu unterscheiden ist die im englischen häufiger anzutreffende Eisbergtheorie, die eine spezifische Schreibtechnik des bewussten „Auslassens“ betrifft, die von Ernest Hemingway so bezeichnet worden ist. |

| ↑4 | „Nur die Spitze des Eisbergs – die formale Seite – ist für die Beobachter sichtbar, und häufig werden deren Blicke auch nur auf seine von der Sonne beschienenen Teile – die Schauseite – gelenkt“ (Kühl, S. (2020): Organisationen: Eine sehr kurze Einführung. Springer, 81 %). |

| ↑5 | Das Problem einer Reiffikation bzw. Verdinglichung beschreiben für mich und diesen Fall Berger & Luckmann sehr gut: „Man kann das auch so umschreiben: Verdinglichung ist die Auffassung von menschlichen Produkten, als wären sie etwas anderes als menschliche Produkte […] Eine verdinglichte Welt ist per definitionem eine enthumanisiert Welt. Der Mensch erlebt sie als fremde Faktizität, ein opus alienum, über das er keine Kontrolle hat, nicht als ein opus proprium seiner eigenen produktiven Leistung“ (Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (2016): die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, S. 95, kursiv im Original). |

| ↑6 | Was bis hin zu „Verschwörungsnarrativen“ gehen kann, wenn es „die Leute“ betrifft. Siehe hierzu Pfläging (2024): Die giftige Macht des “Die Leute”: Wie Verschwörungsnarrative Fortschritt behindern. |

| ↑7 | Den Designer von Microsoft und die Photoshop KI bzw. Photoshop selbst |

| ↑8 | Der Prompt lautete: „Ein Eisberg, dessen Spitze aus dem Wasser ragt, dessen größerer Teil aber unter Wasser ist und sichtbar ist. Darstellung als Foto.“ |

| ↑9 | Bühl, Walter (1987): Grenzen der Autopoiesis. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 39(2), 225–254, S. 2). |

| ↑10 | Das gilt vor allem für die Wissenschaften selbst. „Dass Wissenschaft trotz und in ihrer Ausrichtung auf Wirklichkeit immer auf Sprache angewiesen ist, relativiert alle ihre Aussagen allein schon aufgrund der Differenz von Sprache und Welt. Daraus folgt freilich kein beliebiger Relativismus, mit dem alles mit gleicher Gültigkeit behauptet oder bestritten werden könnte […]“ (Borck, Cornelius (2019): Wahrheit, Wirklichkeit und die Medien der Aufklärung, S. 177). |

| ↑11 | „Es scheint jedoch festzustehen, daß es zumindest einigen (wahrscheinlich aber den meisten) Menschen unmöglich ist, ungeklärte Fragen einfach auf sich beruhen zu lassen, die befremdlicheren Erscheinungen in der Welt nur mit sprachlosem Staunen oder gelassener Teilnahmslosigkeit zu betrachten, ohne zu versuchen, einige wie immer fantastische, widersinnige oder einfältige Ideen darüber zu entwickeln, wie diese Erscheinungen mit den alltäglicheren Erfahrungswerten in Einklang zu bringen wären“ (Geertz, Clifford (1991): Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, S. 61). |

| ↑12 | „Der eigentliche Ausdruck wird durch etwas ersetzt, das deutlicher, anschaulicher oder sprachlich reicher sein soll, z. B. Baumkrone für ‚Spitze des Baumes‘ oder Wüstenschiff für ‚Kamel‘. Teilweise füllen Metaphern auch semantische Lücken, die nur durch aufwendigere Umschreibungen zu schließen wären“ (Wikipedia: Metapher v. 28.12.24). |

| ↑13 | Metaphern stellen auch Analogien dar, allerdings haben Analogien zusätzlich gewisse Ähnlichkeit miteinander. |

| ↑14 | Gill, Bernhard (1992): Kettenmoleküle und Assoziationsketten – Metaphern in der Gentechnologie und Genomanalyse. In: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 22 (88): 413–33, S. 413 |

| ↑15 | Spekulation verstehe ich im Hegelschen Sinne als philosophisches Vorgehen, das sich über die Vernunft einem begreifenden und ganzheitlichen Erkennen verpflichtet sieht. |

| ↑16 | Gill 1992, S. 413 |

| ↑17 | Die Unterscheidung zwischen Theorie und Modell ist in der Praxis unscharf und gelegentlich wird beides synonym verwendet. |

| ↑18 | Walter Bühl zeigt das am Beispiel des Begriffs der Autopoiesis in Luhmanns Systemtheorie: „Indem er [Niklas Luhmann, A.K.] ganz allgemein ‚Leben‘, ‚Bewußtsein‘ und ‚Gesellschaft‘ als autopoietische Systeme gleichsetzt, entzieht er sich in concreto der wissenschaftlichen Pflicht, die Analogiebildung zu begründen. Trotzdem bleibt es eine Analogie, wenn sie nun auch zu einer blinden Analogie gemacht worden ist. Ganz im Gegensatz zu der üblichen Vorgehensweise einer wissenschaftlichen Definition, in der die Vagheit durch Extensionalisierung und Operationalisierung bzw. durch Einengung mittels einschränkender Kriterien ausgetrieben werden soll […], wird sie hier durch ‚Abstraktion‘, d.h. durch empirische Entleerung und Logifizierung, durch Entoperationalisierung und Intensionalisierung, ins Unendliche vergrößert. Was auf diese Weise entsteht, ist keine soziologische Spezifikation der Theorie autopoietischer Systeme, sondern eine phantastische oder leerformelhafte Theorie einer gegenstandslos gewordenen Autopoiese“ (Bühl 1987, S. 9). |

| ↑19 | Bühl 1987, S. 5 |

| ↑20 | „Die Transposition mikrophysikalischer Erkenntnisse in die Welt der Alltagserfahrung erzeugt geradezu Widersprüche wie zum Beispiel der ‚Welle-Teilchen-Dualismus‘, der nur in der physikalisch mathematischen Formulierung konsistent ist, jedoch augenblicklich absurd wird, wenn man anfängt, sich die Sache sinnlich vorzustellen“ (Mutschler, Hans-Dieter (1990): Physik, Religion, New Age. Echter, S. 139). |

| ↑21 | Bühl, W. L. (1969). Das Ende der zweiwertigen Soziologie: Zur logischen Struktur der soziologischen Wandlungstheorien. Soziale Welt, XX(2), 162–180, S. 163. |

| ↑22 | Da Mythen ursprünglich aus einem religiösen Kontext kommen gibt es bereits in der klassischen griechischen Aufklärung Kritik an ihrem Wahrheitsanspruch. „Für die Sophisten steht der Mythos im Gegensatz zum Logos, welcher durch verstandesgemäße Beweise versucht, die Wahrheit seiner Behauptungen zu begründen“ (Wikipedia: Mythos). |

| ↑23 | In Zitationszirkeln wird auf jeweils andere Artikel verwiesen, ohne je eine eigene empirische Grundlage zu nennen oder zu zeigen. |

| ↑24 | Als kognitive Verzerrung von Menschen. |

| ↑25 | Künzler, Jan (1989): Medien und Gesellschaft: die Medienkonzepte von Talcott Parsons, Jürgen Habermas und Niklas Luhmann, S. 108. Ich übertrage das Zitat allgemein auf die systemtheoretischen Eisbergbetrachtungen, da dort normalerweise genau das passiert, was im Zitat steht. |

| ↑26 | Vgl. hierzu Wikipedia: Eisbergmodell oder auch Microsoft Encarta (via Internet Archiv). |

| ↑27 | Siehe hierzu beispielsweise Böge (2016): Hat Freud das Eisbergmodell erfunden? Manchmal gilt auch Paul Watzlawick als Urheber, obwohl auch in seinen Werken kein Eisberg vorkommt. Zumindest nicht in: Watzlawick, Paul (1993): Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahn, Täuschung, Verstehen. Piper |

| ↑28 | Ruch, Floyd L. & Zimbardo, Philip G. (1970): Psychology and Life. Brief 8th Edition. |

| ↑29 | Ruch, Floyd L. & Zimbardo, Philip G. (1974): Lehrbuch der Psychologie. Eine Einführung für Studenten der Psychologie, Medizin und Pädagogik. |

| ↑30 | French, W. L., & Bell, C. H. (1982): Organisationsentwicklung: Sozialwissenschaftliche Strategien zur Organisationsveränderung. Bern: Haupt |

| ↑31 | Zimbardo, Philip (1992): Psychologie. Springer |

| ↑32 | Im Bild gibt es nur den Hinweis auf auslösende Umweltbelastungen! |

| ↑33 | Im englischen Original (1970) auf Seite 369. |

| ↑34 | Wikipedia: Paretoprinzip |

| ↑35 | Das habe ich näher hier im Blogbeitrag zum integralen Organisationslernen ausgeführt. Es geht im Rahmen dieser Theorie um die Erkenntnis, dass uns manche Dinge beim Handeln (noch) nicht bewusst sind, aber durch das Feedback der anderen Menschen bewusst gemacht und damit dem offenen (open) Quadranten hinzugefügt werden können. |

| ↑36 | Schulz von Thun, Friedemann (2023): Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen. Rowohlt |

| ↑37 | Beispielsweise in der Wikipedia unter dem Eisbergmodell. |

| ↑38 | Wikipedia: Paretoprinzip. Die einzelnen Aussageebenen dieser Theorie bzw. des Kommunikationsquadrates sind definitiv nicht unabhängig allein schon deshalb, weil sie ein Quadrat darstellen. |